「なぜか無性に辛いものが食べたい…」これって何か意味があるの?そんな疑問を感じた方に向けた記事です。

汗をかいたあと、疲れているとき、ストレスがたまっているとき。辛さを欲するのは、もしかすると身体や心が出しているサインかもしれません。

この記事では、辛いものを食べたくなるときに足りている可能性のある栄養素やストレスとの関係、依存傾向などを丁寧に解説。

さらに栄養バランスを考えた辛めメニューの選び方も紹介します。食欲の背景を知ることで、辛さとも上手に付き合えるようになるヒントをお届けします。

辛いものが無性に食べたいのは、体のサインかも?

汗や疲労でナトリウムが不足しているサインかもしれない

暑い日や運動後、長風呂のあとなどに「無性に辛いものが食べたい」と感じることはありませんか?それ、実は身体からの「ナトリウム(塩分)不足」のサインかもしれません。

発汗によってナトリウムが失われると脳は自然と塩分の多いもの、つまり「しょっぱい味」を求めやすくなります。

唐辛子などの辛味は単に刺激が強いだけでなく、塩味と一緒に摂取されることが多いため「辛い=しょっぱい=補給できそう」という無意識の選択につながるのです。

こうした生理的反応が、辛いものへの欲求として現れることもあるのです。

鉄・亜鉛の不足で「味」に鈍くなり、刺激を求めている

辛いものが食べたくなる背景には、味覚の感度が落ちている可能性もあります。味覚の正常な働きに欠かせないのが鉄や亜鉛といったミネラル。

これらが不足すると「なんだか味が薄い」「物足りない」と感じやすくなり、その結果としてより強い味や刺激的な食べ物を求めるようになるのです。

特に女性や偏食気味の人やダイエット中の人に多く見られる傾向で、「最近やたら辛いものが食べたい」という感覚が続くなら、ミネラル不足を疑ってみてもいいかもしれません。

味覚と栄養は意外と密接に関係しています。

ビタミンB群不足でエネルギーが落ちている可能性も

仕事や家事や育児などで疲れがたまっているとき、やたら辛いものを食べたくなる瞬間はありませんか?その欲求、実は「エネルギーが足りていないよ」という身体からのSOSかもしれません。

ビタミンB群、特にB1やB6は糖質やたんぱく質の代謝を助ける重要な栄養素。これが不足するとエネルギー効率が落ち、疲れやすくなったり元気が出なかったりします。

そんなとき、脳は刺激的な味=辛味を求めて「活を入れよう」とするのです。つまり辛いものへの欲求は、「がんばれ」の代わりに体が送るちょっとしたメッセージとも言えるでしょう。

辛いものを欲するのはストレスや習慣の影響もある

ストレス下では「刺激」を欲する脳の反応が強まる

ストレスがかかっているとき、人は無意識に「刺激的なもの」に惹かれます。

これは脳が興奮状態になり交感神経が優位になることで、「もっと強い刺激を与えて緊張を和らげよう」とする働きが強まるからです。

辛いものはその代表格。ヒリヒリする刺激が一瞬で気持ちを切り替えてくれるような感覚を与えるため、ストレスフルなときほど「辛いものでリセットしたい」と感じやすくなるのです。

実際、怒っているときや落ち込んでいるときに激辛料理を欲する人は少なくありません。辛味は脳にとっての「一時的な逃げ道」でもあるのです。

エンドルフィンによる快感で「クセになる」メカニズム

辛いものを食べたとき、汗をかきながらも「うまい…!」と感じたことはありませんか?それは脳内でエンドルフィンという物質が分泌されているからです。

エンドルフィンは別名「脳内麻薬」とも呼ばれ、辛味というストレスに対抗するために体が生み出す「ご褒美ホルモン」。

この物質が快感をもたらし、「辛いけど気持ちいい」という不思議な感覚を生み出します。そしてその快感はクセになりやすく、気づけば「もっと辛いものが食べたい」と刺激を求めるようになります。

これがいわゆる「辛さ中毒」の入り口です。

辛さ依存になると、満足の基準がどんどんズレていく

辛いものを食べる頻度が増えると、次第に普通の味付けでは物足りなくなってきます。これが「辛さ依存」の状態です。

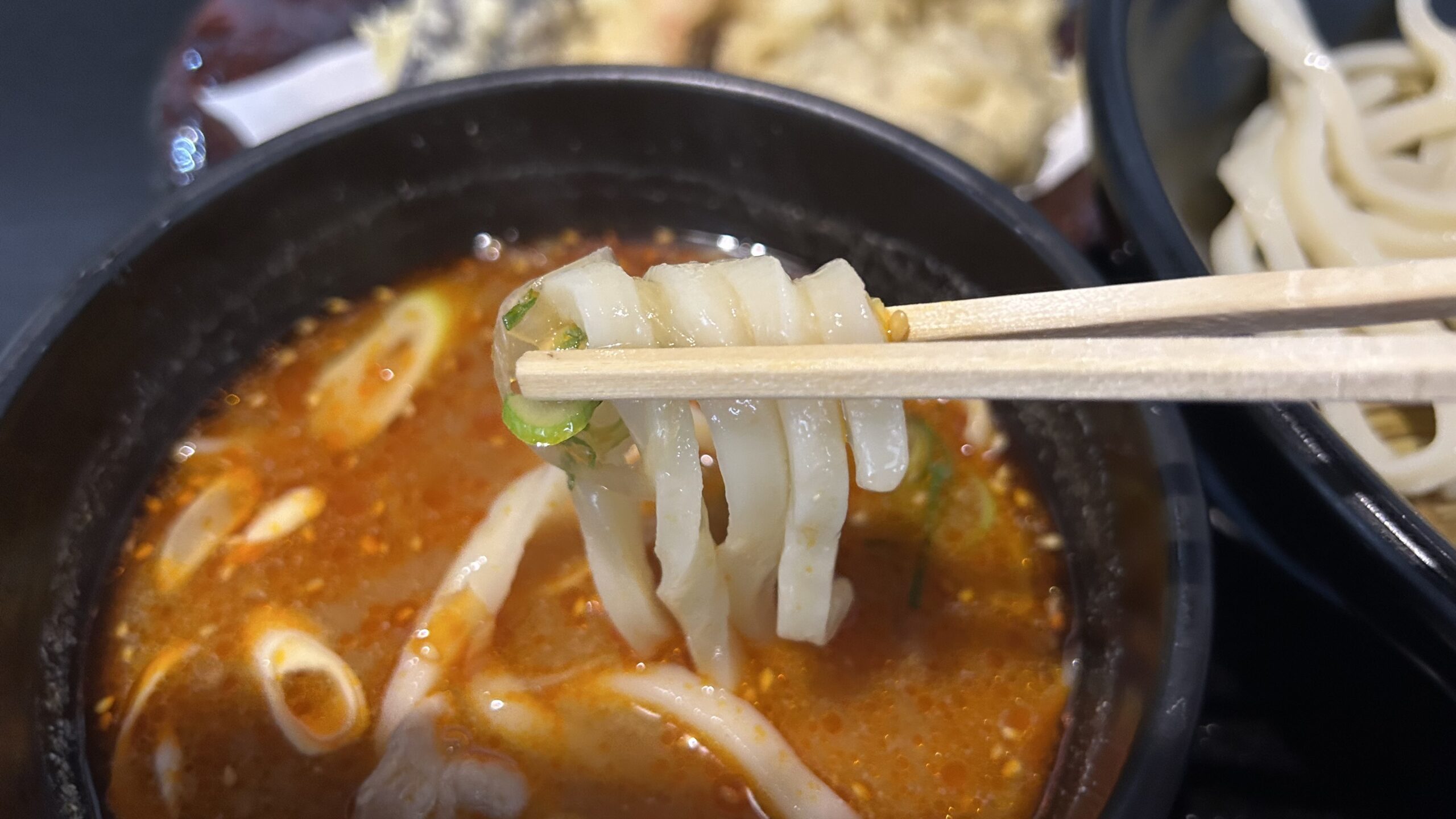

激辛ラーメンが日常になってくると少しの刺激では満足できず、どんどん辛さのレベルを上げたくなる。

すると塩分や油の摂取も比例して増え、胃腸への負担や栄養バランスの崩れを引き起こしやすくなります。また味覚の感度も鈍ってしまうため、他の料理を「味がしない」と感じてしまうことも。

たまに楽しむ分には問題ありませんが、「辛さがないと満足できない」という状態になったら一度リセットが必要です。

辛い料理で栄養補給できる?メリットと落とし穴

カプサイシンで代謝が上がるのは本当?

唐辛子に含まれるカプサイシンは確かに代謝を刺激する成分として知られています。

摂取することで交感神経が刺激されて脂肪の分解・エネルギー消費が促進されるため、「辛いものを食べると汗が出る」「体が温まる」といった体感が得られます。

冷え性改善や食欲増進、軽い脂肪燃焼効果も期待できますが、「たくさん摂れば痩せる」というわけではありません。

むしろ摂りすぎると交感神経が過剰に刺激され、胃の不調や寝つきの悪さを招くことも。カプサイシンは「薬味」程度にとどめるのが健康的な取り入れ方です。

野菜不足やビタミン・食物繊維の欠乏に注意

辛い料理には肉や油を多く使ったメニューが多く、野菜の量が少なめになりがちです。そのためビタミンCやB群、ミネラル、食物繊維といった栄養素が不足しやすいという落とし穴があります。

野菜が少ないと腸内環境が乱れやすくなり、免疫力や肌状態にも影響を与えかねません。またビタミンCは熱に弱いため、加熱された料理ばかりでは十分に摂れないことも。

辛いものをメインにする日はサイドメニューで生野菜やフルーツを補う、スープを具だくさんにするなどの工夫が大切です。

刺激が強すぎる時の対処法も知っておこう

「辛いものは元気が出る」と感じる人も多いですが、体調によっては逆効果になることもあります。

特に胃が荒れているとき、空腹時、睡眠不足の日などは、辛い刺激がダイレクトに内臓を刺激し、胃痛や下痢を引き起こすことも。

食べる前に「今日は大丈夫か?」と軽く自問するクセをつけると安心です。もし食後に胃のムカつきや不快感が出た場合は、牛乳やヨーグルトなどで刺激を和らげたり、白湯をゆっくり飲むのもおすすめ。

身体の声を聞きながら、無理なく付き合う姿勢が大切です。

辛いものが食べたいときの「賢い選び方」

栄養バランスが取れる辛めメニューを選ぶ

辛い料理が好きでも、選び方ひとつで身体への負担は大きく変わります。おすすめなのは栄養バランスが意識されたメニュー。

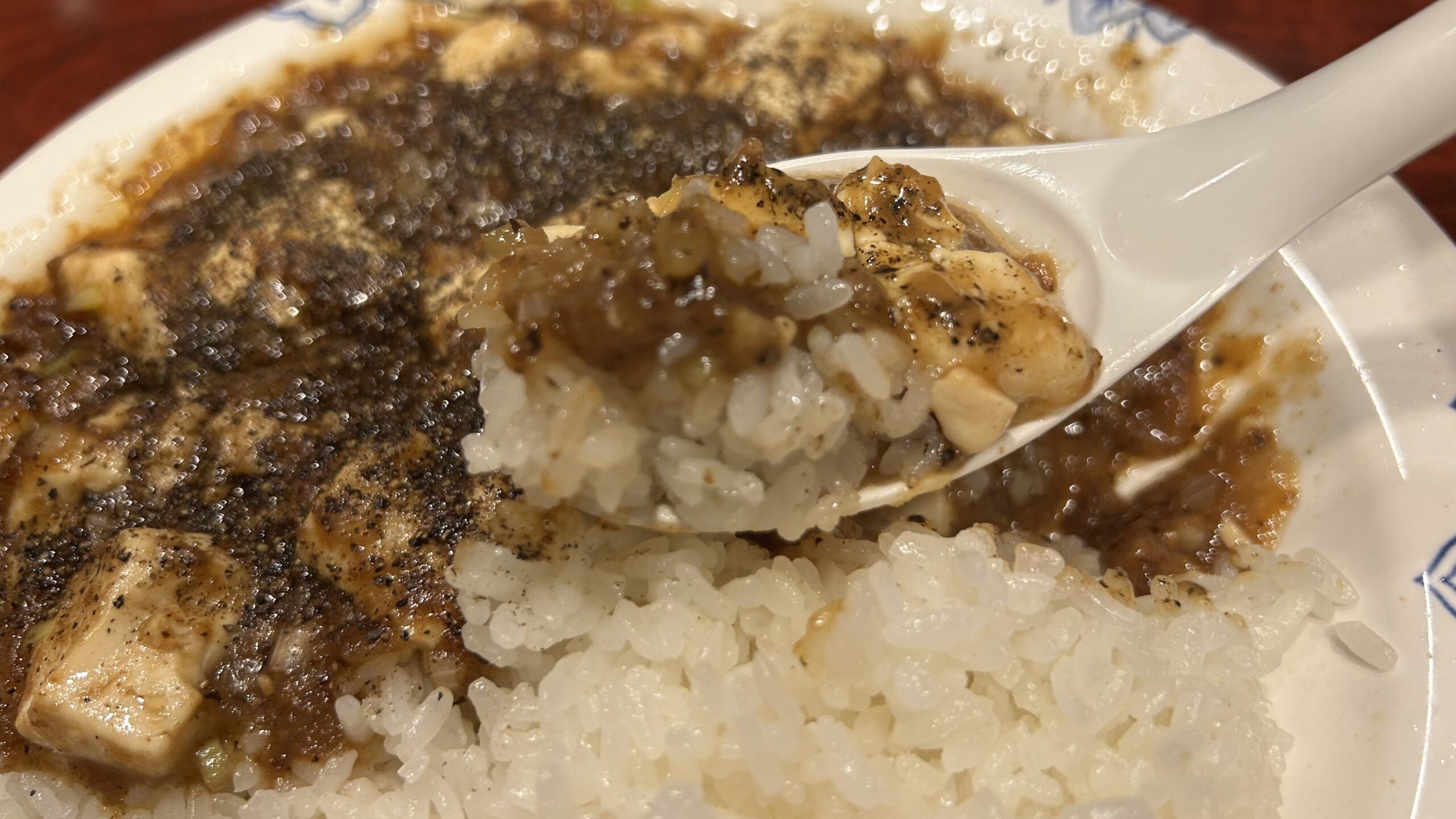

たとえば豆腐チゲやキムチ鍋、麻婆豆腐などは、たんぱく質・野菜・スパイスのバランスがよく、主食・主菜・副菜が一皿に収まる構成が可能です。

辛さはそのままに塩分は控えめにする工夫も忘れずに。家庭で作る場合は減塩味噌や減塩しょうゆを使い、野菜を多めに入れることで「罪悪感のない辛さ」を楽しむことができます。

どう食べるかで満足感も栄養も変わるのです。

「辛さ以外の味覚」を意識して満足感を高める

辛さにばかり頼ると味覚が単調になり、満足度が低下しがちです。そこで意識したいのが、酸味・うま味・香味など「辛さ以外の味覚」です。

たとえばレモンや酢で酸味を加えたり、出汁やしょうが、にんにく、香草類を組み合わせることで料理の奥行きがぐっと深まります。

こうした味覚のバリエーションを増やすことで「辛さがなくても満足できる」感覚が育ち、刺激への依存を防ぐことにもつながります。

スパイス全般に関心を持つと味の世界が広がり、食事そのものがより豊かになるでしょう。

揚げ物・アルコールとの「地獄コンボ」は避けるべき

辛い料理にビール、あるいは唐揚げを合わせる…。これは一見魅力的ですが、栄養バランス的には最悪の「地獄コンボ」です。

脂質・刺激・アルコールが揃うと胃腸への負担は一気に増大。夜にこれをやってしまうと、翌朝の胃もたれ・むくみ・倦怠感までフルセットで付いてきます。

どうしても楽しみたいときは、「1つは抑える」意識を持つだけでも体へのダメージは軽減されます。

辛いものは「攻め」の味だからこそ、組み合わせは「守り」の視点で考えるのが、賢い付き合い方です。

欲求の背景を知れば、辛さとも上手につき合える

身体が出す「辛さのサイン」を見逃さない

「無性に辛いものが食べたい」と感じたとき、それはただの食欲ではなく身体からのサインかもしれません。

汗をかいたあと、疲れがたまっているとき、ストレスが続いているとき。そんなタイミングで辛さを求めるのは体が何かを補おうとしている合図です。

その背景には、塩分不足・ビタミンB群の不足・味覚の鈍化など、さまざまな栄養的な理由や心理的要因が隠れています。

「なんで食べたくなるのか?」を自分に問い直すだけで、身体との対話が始まります。欲求を否定するのではなく、ちゃんと向き合ってあげることが健康への第一歩になります。

栄養と心理、どちらの視点も大切にしよう

辛いものへの欲求は栄養の偏りから来ることもあれば、心の疲れが原因であることもあります。

どちらか一方だけに注目すると、「また食べちゃった」「我慢しなきゃ」と自分を責めるサイクルに入りがちです。でも食べたいと感じるのは自然なこと。

その背後にある「身体の声」や「心の状態」を知ることで、ただの欲に振り回されず必要なケアを選べるようになります。

栄養的なバランスと心理的な満足感。その両方を意識することで、辛さともうまく付き合っていけるはずです。

まとめ

辛いものが食べたくなる瞬間には、身体や心からのサインが隠れていることがあります。塩分が足りていないのかもしれないし、疲れていて元気を出したいのかもしれない。

あるいは、ストレスがたまっていて「刺激」を求めているだけかもしれません。

でもどんな理由であれ、その欲求を否定する必要はありません。「なぜ食べたいのか?」を少しだけ立ち止まって考えてみる。その習慣が、体調管理にも心の余裕にもつながっていきます。

辛いものが好きなことは悪いことではありません。ただそれに飲まれないように、少しだけ栄養やバランスに目を向けてみる。自分の欲と仲良くなる。

その意識があれば、辛さともうまく付き合っていけるはずです。

編集後記

今回は「辛いものが食べたくなる時に足りない栄養」というテーマで記事をまとめましたが、実を言うと私自身、かなりの激辛中毒です。

記事ではいろいろ真面目に栄養の話をしましたが、冷静な顔でCoCo壱の20辛を完食できるタイプですし、どんなお店に行っても「この店で一番辛い料理をください」と言いたくなる自分がいます。

元々はそんなに辛いものが得意だったわけではありません。でも「怖いもの見たさ」で食べ始めた激辛料理にいつの間にかハマってしまい、気付けばカプサイシンの快感がクセになっていたんですよね。

辛さを制覇したときの達成感、わかる人にはきっとわかると思います。

ただし激辛チャレンジはやりすぎ注意です。胃腸に負担がかかるのはもちろん、栄養バランスや味覚への影響も少なくありません。

私自身、今後も辛いものを楽しむつもりではいますが、「辛さを楽しむ」ことと「辛さに支配される」ことは別物。

この記事が、そんな「辛さとの付き合い方」を見直すきっかけになればうれしいです。激辛好きなアナタもどうか自己責任でホドホドに。

コメント