「ラーメンが無性に食べたい…これって何か足りてないの?」そんな疑問を感じたことのある方に向けた記事です。

疲れているとき、ストレスがたまったとき、あるいは深夜。ラーメンがやたら魅力的に感じる瞬間は誰にでもあるはず。

でもそれ、実は身体が出している「栄養不足のサイン」かもしれません。

この記事ではラーメンが食べたくなる理由と、身体が欲している栄養素の関係をわかりやすく解説。

さらにラーメンを食べながらも栄養バランスを整える工夫やNGな組み合わせも紹介します。罪悪感なくラーメンを楽しみたい人、必見です。

ラーメンが食べたくなるのは、身体のどんなサイン?

塩分が足りない時にしょっぱいものが欲しくなる理由

大量に汗をかいたあとや、長時間動いたあとの「ラーメン食べたい欲」は、実は身体が塩分=ナトリウムを求めているサインかもしれません。

汗には塩分が含まれており、失われると体はバランスを取ろうとします。その結果、「しょっぱいものを摂りたい」という欲求が強まるのです。

夏の炎天下や運動後、または長風呂のあとにラーメンが無性に食べたくなるのは、まさにこの現象の典型例。

塩分補給は大切ですが、ラーメンのスープ1杯で1日分以上の塩分を摂ってしまうこともあるので、欲求のままにいかず、少し冷静に体の声を聞くことが大切です。

エネルギー切れで炭水化物(麺)を欲する状態

ラーメンの魅力のひとつは、なんといっても麺=炭水化物。実は「無性にラーメンが食べたい」と感じるとき、脳がエネルギー切れを起こしている可能性があります。

睡眠不足や長時間の集中作業、仕事の疲れなどでブドウ糖が不足すると、体は手っ取り早く糖質を摂取できる食べ物を欲します。

ラーメンの麺は消化が早く、エネルギー補給も即効性があるため、体が本能的に選んでしまうのです。

ただし糖質だけでは燃料切れはすぐ再発します。炭水化物欲に支配される前に、食事全体のバランスを見直すことも必要です。

脂質で「満足感」を得ようとする脳の働き

「こってり系のラーメンが食べたくて仕方ない…」そんなとき、あなたの脳は“満たされたい”という信号を出しているのかもしれません。

ストレスや疲労が蓄積すると脳はリラックスや報酬を求めます。その手段のひとつが、脂質の摂取です。

脂っこいものは消化に時間がかかり、食後にゆっくりと満腹感が続くため、脳は「これで満足できる」と判断しやすいのです。

ラーメンに多く含まれる脂質は心理的な満足感に直結するため、つい食べたくなってしまうのも自然な反応。ただし過剰摂取は身体にとっては負担になるため注意が必要です。

旨味(アミノ酸)が脳にご褒美信号を与えている

ラーメンのスープに感じるあの「うまい…」という感覚。それは単なる味覚ではなく、脳が快感を感じている反応でもあります。

スープに含まれるグルタミン酸やイノシン酸などの旨味成分(アミノ酸類)は、脳の報酬系を刺激し、「ご褒美をもらった」と認識させる働きがあります。

特に疲れているときや、気分が落ちているときほどこの旨味に敏感になりやすく、無性にラーメンを欲するのはその裏返しかもしれません。

食欲と快楽は密接につながっているため、「旨味=癒し」という感覚がラーメンの強烈な魅力を生み出しているのです。

ラーメンで補える栄養と、補えない栄養

ラーメンで摂れるのはカロリー・塩分・脂質中心

ラーメンは高カロリー・高脂質・高塩分という三拍子そろった「エネルギー爆弾」です。

麺には糖質、スープにはナトリウムと脂質がたっぷり含まれており、短時間でエネルギーを補給したいときにはうってつけの食べ物とも言えます。

実際、風邪気味や疲れているときに食べると元気になるように感じるのは、これらの要素が一気に摂れるからです。

ただし当然ながら栄養バランスとしてはかなり偏っています。エネルギー過多になりがちで、消化器にも負担がかかるため、頻繁な摂取は控えめにしたほうがよいでしょう。

トッピング次第でたんぱく質もそこそこ補える

ラーメンは基本的に「炭水化物中心の料理」ですが、トッピングを工夫することで、ある程度たんぱく質も摂取することが可能です。

たとえばチャーシューを2〜3枚、味玉を1個のせるだけで10〜15g程度のたんぱく質が補えます。これはコンビニのサラダチキン1個分に相当する量で、筋肉の維持や代謝機能のサポートにも役立ちます。

ただし具材が少ないラーメンや、スープだけのあっさり系では、たんぱく質は不足しがちです。日常的に食べるなら、トッピングの選び方ひとつで栄養価が大きく変わることを意識するとよいでしょう。

でもビタミン・ミネラル・食物繊維は圧倒的に不足

ラーメンの大きな弱点は、ビタミン類・ミネラル・食物繊維がほとんど摂れないという点にあります。

たとえばビタミンB群、ビタミンC、カリウム、マグネシウムといったミネラル類は、麺やスープだけではほぼ補給できません。

さらに食物繊維も極端に少ないため、腸内環境の改善や血糖値コントロールには不向きな食事といえます。

「食べたあとは満腹なのに、なぜか体がだるい」と感じることがあるとすれば、それは栄養の偏りによるものかもしれません。

満たされているようで、実はスカスカ。それがラーメンの栄養バランスの現実です。

ラーメンを食べるなら、栄養バランスを意識して

野菜ラーメンやタンメン系で不足をカバー

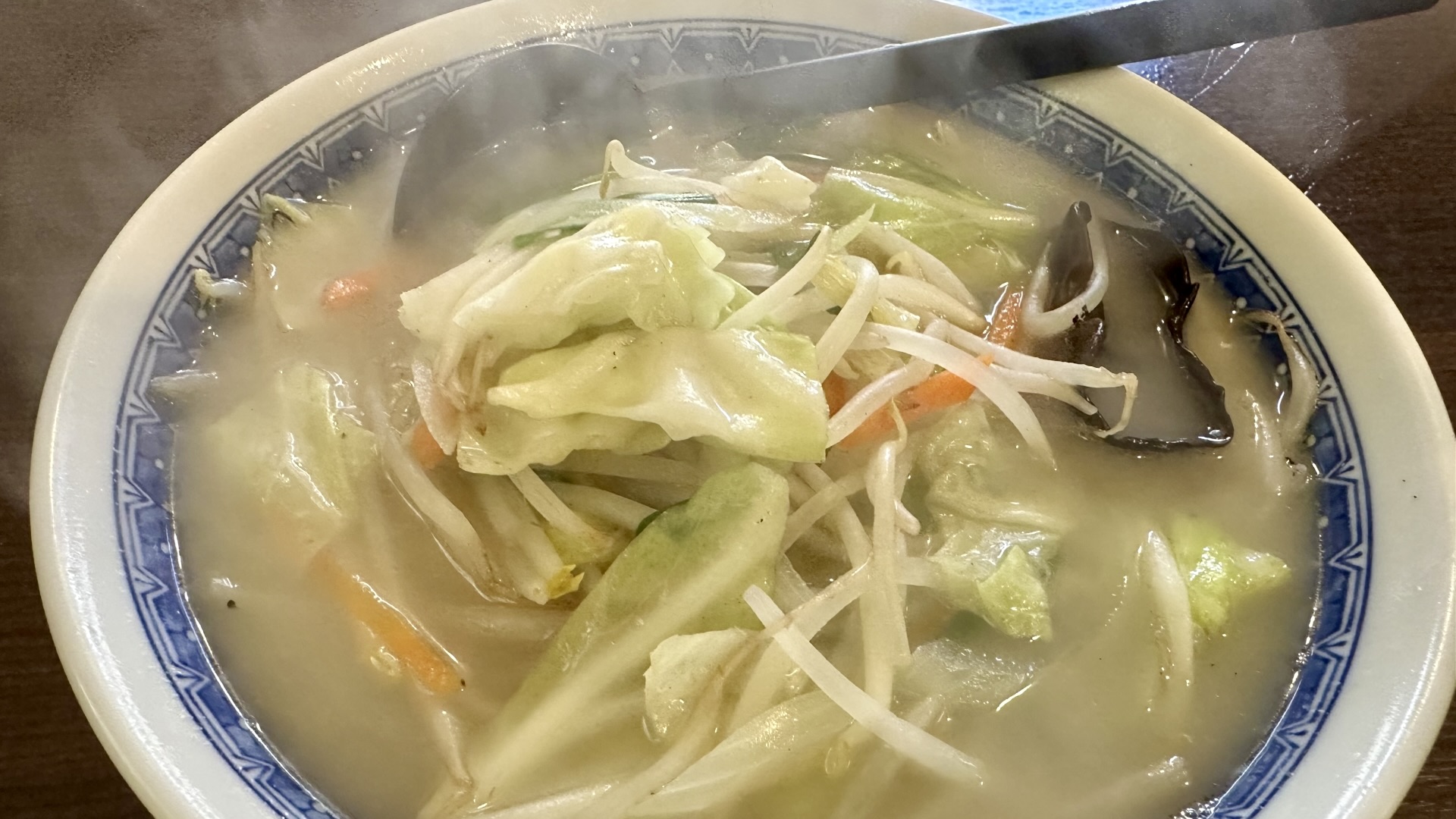

ラーメンは野菜不足になりやすい料理ですが、「野菜ラーメン」や「タンメン系」を選ぶことで、その欠点をある程度補うことができます。

キャベツ、にんじん、もやし、きくらげ、玉ねぎなどが炒めて加えられたラーメンは、ビタミンやミネラル、食物繊維の摂取に効果的。

特に炒め野菜入りのタンメンは、スープにも野菜の栄養が溶け出しており、あっさりしていて胃にも優しい一品です。

こってり系を選ぶと栄養の偏りが強まるため、栄養バランスを意識するなら野菜たっぷり系を選ぶだけでも大きな違いが出てきます。

チャーシューや味玉でたんぱく質を底上げ

ラーメンの栄養を底上げしたいなら、トッピング選びがカギになります。なかでもチャーシューや味玉は、たんぱく質の追加として有効です。

チャーシュー2〜3枚で約10g前後、味玉1個で6〜7g程度のたんぱく質を摂取でき、あわせて15g前後をカバーすることができます。

これは1食分のたんぱく質としてはまずまずの量。たんぱく質は筋肉の維持や代謝のサポートだけでなく、満腹感の持続にもつながる栄養素です。

ラーメン単体で終わらせるのではなく、トッピングで「食事」としての栄養価を引き上げましょう。

スープは「3口ルール」が健康的

ラーメンのスープは味の要ともいえますが、同時に塩分と脂質の塊でもあります。実際、ラーメン1杯分のスープには5〜6g以上の塩分が含まれていることも珍しくありません。

1日の塩分摂取目安を考えると、スープを飲み干すのは健康的とは言いがたい行為です。そこでおすすめなのが「3口ルール」。

スープの風味を楽しむために最初の3〜4口だけ味わって、それ以上は飲まないようにする。

こうするだけでも塩分・脂質の摂取量をかなり抑えることができます。満足感を得つつ健康を守るちょうどいい工夫です。

「野菜マシ」の落とし穴に注意

「野菜マシ」はラーメンの栄養価を高められそうなイメージがありますが、実際には注意点もあります。二郎系などで使われる「野菜マシ」の中身のほとんどはもやし。

もやしは低カロリーで食物繊維もやや含まれますが、ビタミンやミネラルはそこまで豊富ではありません。また大量のもやしを一気に摂取することで、胃腸への負担がかかる場合もあります。

さらに野菜を多く摂ったことで「ヘルシーに食べた」と錯覚し、過剰に食べすぎてしまうリスクもあるため要注意です。

ラーメンのお供に、栄養補給できるサイドメニューを

野菜炒め・青菜炒めでビタミンと食物繊維を補う

ラーメンを食べる際に野菜不足が気になるなら、サイドメニューに「野菜炒め」や「青菜炒め」を追加するのが効果的です。

たとえばキャベツやもやし、にらなどを使った小皿の野菜炒めを一品添えるだけで、ビタミンB群や食物繊維の補給ができます。

また青菜炒め(小松菜、ほうれん草など)は、鉄分やカリウム、ビタミンA・Cの補給にも役立ちます。

油が少なめのあっさり系を選ぶことで、栄養価を落とさずに胃腸への負担も軽く済ませることができます。ラーメン単体よりも体にやさしい食事に近づける一工夫です。

蒸し鶏・枝豆でたんぱく質とミネラルを確保

たんぱく質やミネラルを意識して補いたいときは、蒸し鶏や枝豆といったサイドメニューがおすすめです。蒸し鶏は高たんぱく・低脂質で、消化にもやさしい食材。

ラーメンの脂質が多い分、サイドでは軽めのたんぱく源を選ぶことでバランスが取れます。また、枝豆は植物性たんぱく質に加え、ビタミンB1やマグネシウム、カリウムなどのミネラルも豊富。

コンビニや居酒屋メニューでも手に入りやすく、手軽な補助食として非常に優秀です。ちょっとしたサイドの選び方次第で、ラーメンの栄養偏りはかなり整えられます。

避けたいNG組み合わせ「地獄コンボ」に注意

ラーメン+チャーハンは糖質オーバーの定番ミス

ラーメンとチャーハン。この王道セットに心躍る人は多いはず。でも実はこれ、栄養的には「糖質×糖質」の超ハイカロリーコンボ。

麺とごはんの二重取りで血糖値は一気に上昇し、その後ガクンと下がるため、食後に強い眠気やだるさを感じることもあります。

さらに余ったエネルギーは脂肪として蓄積されやすく、日常的にこの組み合わせを続けると体重や内臓脂肪が増加するリスクも。

美味しいのは間違いない。でも「今日は控えておこうかな」と判断する力もまた、健康的な食生活には必要なスキルです。

ラーメン+唐揚げ=脂質の暴走

「こってり系ラーメン」に「唐揚げ」をプラスしたこの組み合わせ。食欲の爆発的快楽を生む一方で、脂質の摂りすぎというリスクも抱えています。

ラーメンのスープやチャーシューにはすでにかなりの脂質が含まれており、そこに揚げ物を足すと、胃腸への負担は一気に跳ね上がります。

特に夜にこの組み合わせを選ぶと、消化が追いつかず、翌朝の胃もたれや不快感につながることも。また、過剰な脂質摂取は血中コレステロールや中性脂肪値を上げる原因にもなります。

たまにならいい。でも連発はやめておきましょう。

ラーメン+ビールは「むくみ&疲労」一直線

仕事終わりにラーメンとビール。最高のご褒美のように感じますが、実は体にとっては“むくみコンボ”の典型例です。

まずラーメンのスープに含まれる高塩分が水分を体内にため込みやすくし、そこにアルコールが加わることで血管が拡張・脱水が進行し、体はむくみやすい状態に。

さらにアルコールはビタミンB群の吸収を妨げ、疲労回復に必要な栄養素を奪ってしまうため翌日の倦怠感にもつながります。

楽しい時間を過ごすのは大事ですが、体への影響も少しだけ気にしてあげると翌朝の自分がちょっとラクになります。

まとめ

ラーメンが無性に食べたくなるとき、それはただの「食欲」ではなく、もしかすると身体からの小さなサインかもしれません。

エネルギーが足りないとき、塩分が抜けたとき、ストレスが溜まっているとき。ラーメンはその欲求にドンピシャで応えてくれる存在です。

もちろん、ラーメンを食べること自体が悪いわけではありません。大切なのは「なぜ食べたいのか」を知って、「どう食べるか」を工夫すること。

それだけでラーメンは「罪悪感の象徴」から「体と心を満たす知的な選択肢」に変わっていきます。

食べたい気持ちを無理に抑える必要なんてありません。ちょっとだけ選び方を変えてみる。その一歩が、あなたの身体にも心にも、やさしく効いてくるはずです。

編集後記

ラーメンって、どうしても無性に食べたくなる瞬間がありますよね。寒い日、疲れた日、飲んだ帰り道……。今回の記事では栄養の話を偉そうに書いていますが、正直私は意識高い系ではありません。

スープは好きなだけ飲むし、野菜トッピングも特にしません。むしろラーメンにフルサイズのチャーハンを合わせてしまうような、どこにでもいる普通のラーメン好きです。

ただ、夜に仕事を終えて「自分にご褒美」なんて思いながら、ラーメンとビールを一緒にやったときの、あの帰り道の気持ち悪さは忘れられません。

ラーメンだけなら美味しい、ビールだけでも美味しい。でもあの二つを合わせると、本当にズシンとくる…。あれは身体からのリアルなサインだなって思います。

私は休日に何十キロも歩いたりすることもあるので、そういう日は気にせず食べたりもします。

でもやっぱり塩分の取りすぎはよくないし、ラーメン屋にいるお客さんを冷静に見てみると、意外とみんなお腹が出てたりするんですよね。

自分のお腹も含めて、ちょっとだけ意識してみる。それだけでもラーメンの楽しみ方って変わるんじゃないかなって思っています。

コメント