団塊の世代に対して「話が通じない」「上から目線で疲れる」と感じたことはありませんか?

この記事は、そんな違和感やモヤモヤを抱える30〜50代の方に向けて書かれています。

「なぜ彼らはあのような振る舞いをするのか」「世代として本当に特殊なのか」といった疑問に対し、時代背景や価値観の形成過程を踏まえて読み解きます。

この記事を読むことで、団塊世代との関わり方にヒントが得られ、無駄に消耗せずに接する視点が手に入るはずです。

批判ではなく理解をベースに、冷静に向き合うための知識と整理のきっかけを提供します。

団塊世代とは:かたまりで生まれ、時代を背負った人たち

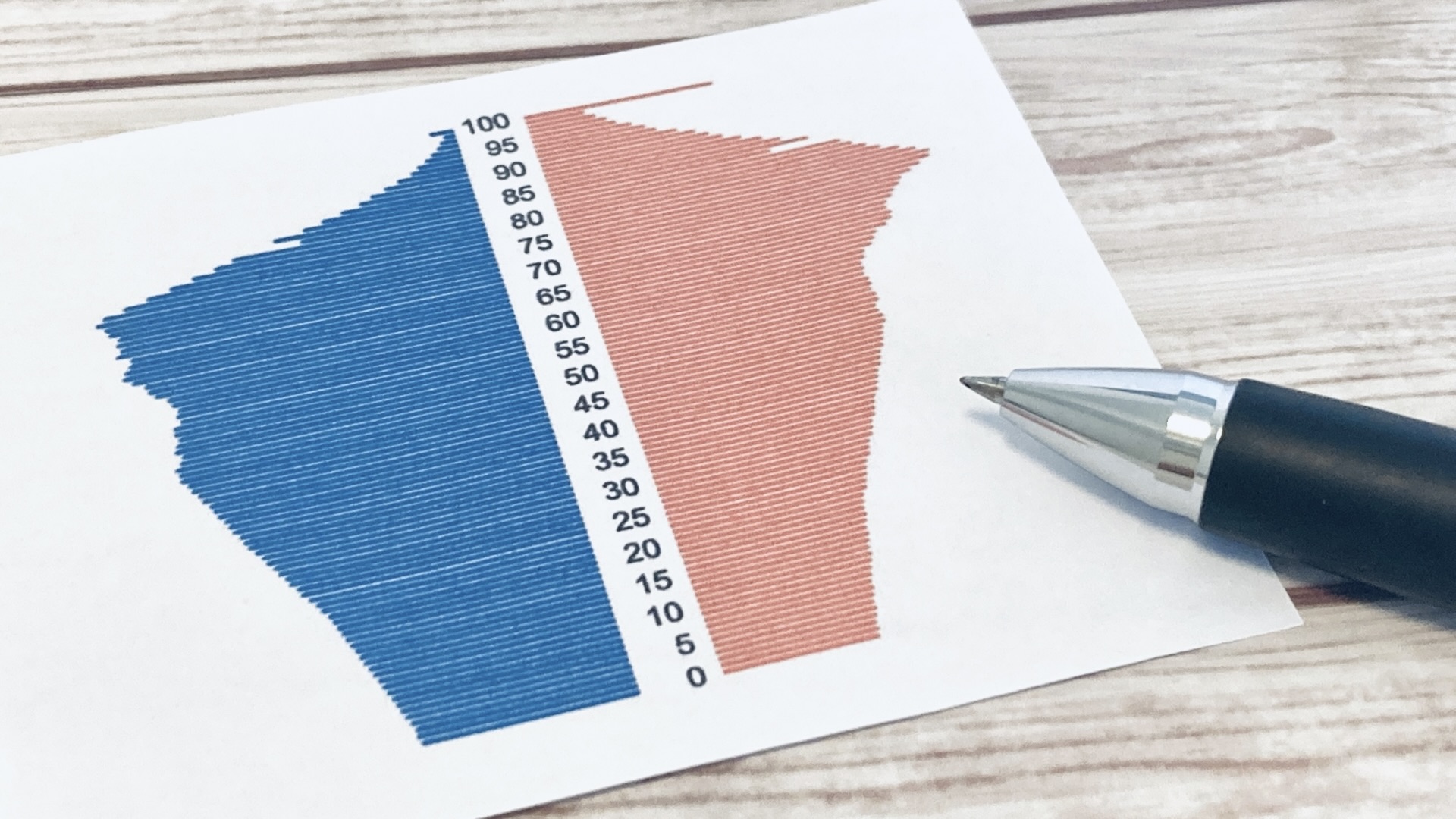

異常な人口の塊として生まれた世代

「団塊」という言葉は、もともと地層などの「かたまり」を意味する言葉です。戦後の混乱がようやく落ち着き始めた1947年から数年間、日本はかつてない出生ラッシュに突入しました。

特に1947年の出生数は約270万人。日本の歴史の中でも特に密度が高い「同世代のかたまり」が、この時期に生まれたのです。

この異常な人口の塊は、教育・雇用・住宅などあらゆる社会インフラに圧力をかけながら成長していきました。まさに、社会に「押し寄せた」世代だったと言えるでしょう。

「団塊の世代」は小説から始まったラベル

「団塊の世代」という言葉を一般に広めたのは、1976年に出版された堺屋太一氏の小説『団塊の世代』でした。

この作品で描かれたのは、戦後生まれの大量の若者たちが、自らの手で新しい社会を切り拓いていく姿。

この物語が象徴するように、団塊世代は常に「時代の主役」であることを求められ、あるいは自らそうあるべきと信じて生きてきました。

そのため、この言葉には単なる年齢層という以上に「歴史を動かしてきた自負」をまとった重みがあるのです。

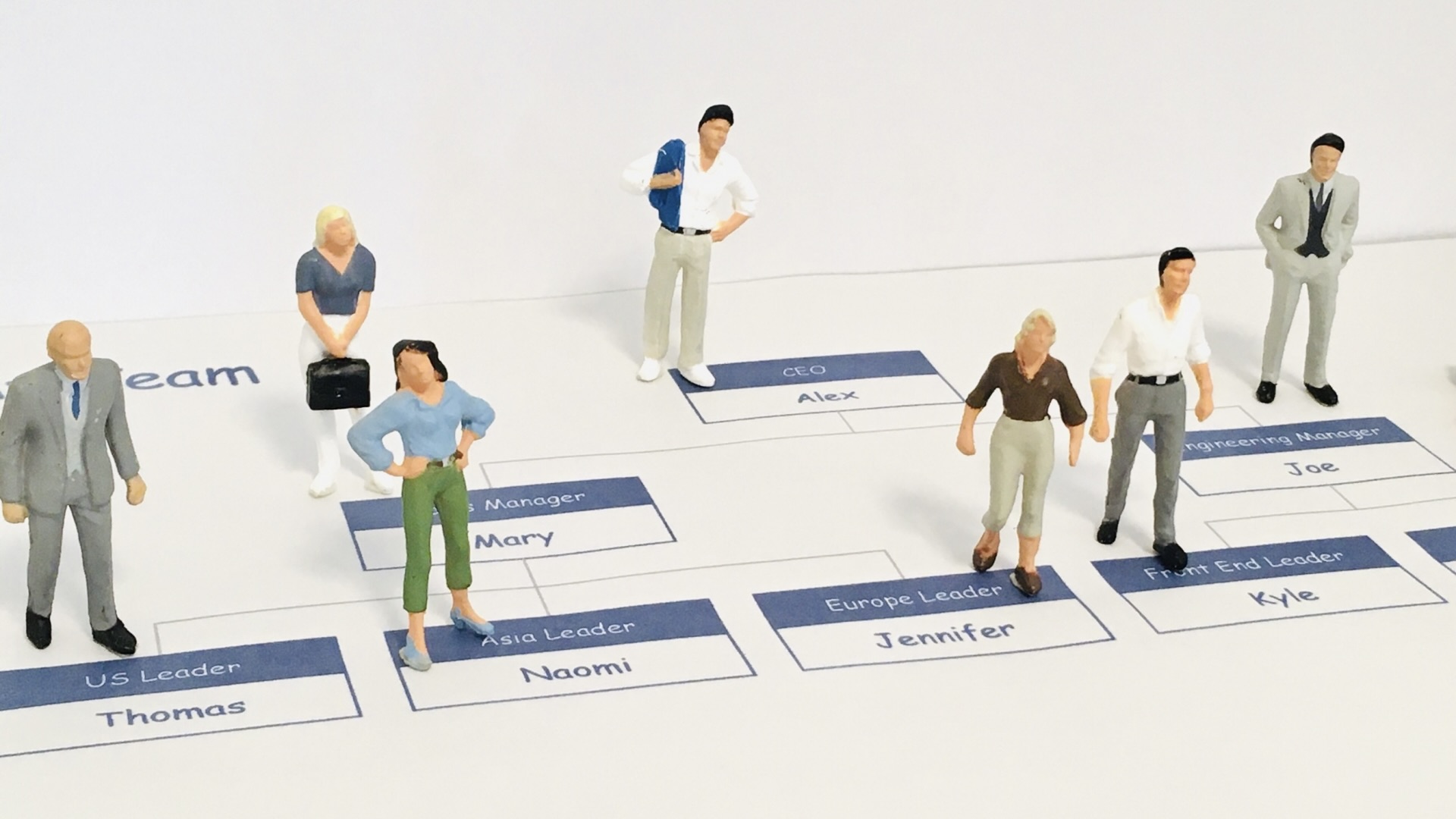

出世・序列・競争で鍛えられた価値観

団塊世代が青春期を迎えた1960〜70年代、日本は高度経済成長の真っただ中にありました。

義務教育の整備、高校進学率の上昇、大学進学の競争激化など、教育のあり方が大きく変わった時代でもあります。

同時に、企業社会では終身雇用や年功序列が当たり前で「序列の中で勝ち抜くこと」が成功の鍵とされました。

個性より集団、協調より従順、そして「競争を勝ち抜く強さ」が求められる環境。その中で形成された価値観は、団塊世代の生き方や考え方に今も強く影響を与えています。

なぜ団塊は煙たがられるのか?背景と構造を解く

「俺が正しい」が染み付いた理由

団塊の世代は同世代の人口があまりにも多く、幼少期から「目立たないと埋もれる」という感覚を植え付けられて育ちました。

学校でも会社でもライバルだらけ。だからこそ「自分が正しい」「譲ったら負け」という意識が強くなりやすかったのです。

その結果、話を聞かずに自分の意見を押し通す、相手の立場を無視するといった振る舞いが「当たり前」になってしまった人も少なくありません。

今の若い世代から見れば「なんでそんなに偉そうなの?」と思う場面でも、彼らにとっては「そうしないと生き残れなかった」という過去が背景にあります。

声を上げなきゃ生き残れなかった時代

団塊の世代が社会に出た頃、日本は猛烈な成長を続けており、いわゆる「競争社会」の真っただ中でした。詰め込み教育、受験戦争、年功序列の職場文化…。

出世するには周囲よりも声を大にして自分をアピールし、上司に取り入ることが不可欠だったのです。

また彼らの多くはバブル景気の恩恵を受け、「努力すれば必ず報われる」という成功体験を持っています。

その成功が「俺たちのやり方が正しい」という価値観を固定させ、結果として柔軟性のない態度や、時代に合わない物言いに繋がってしまうケースもあるのです。

「昔は良かった」が鼻につく構造

「昔は良かった」「俺たちが日本を作った」─団塊世代が語るこうした言葉には、実体験に裏打ちされた誇りがあります。

戦後の混乱を乗り越え、高度成長期に経済を支えた彼らには、自分たちの努力で社会を豊かにしたという実感があるのです。

しかし、現代の若者からすれば、それは「過去の成功を押し付けられている」と感じられることも。時代背景も価値観も違うのに、当時のルールを今に持ち込まれても困るのが正直なところ。

そうしたズレが、団塊世代の発言を「自慢話」や「ドヤり」として受け止めさせてしまうのです。

「老害」と「団塊」の境目は曖昧

団塊の世代が嫌われる理由としてよく挙げられるのが「老害」的な振る舞いです。しかし、それが団塊特有のものかというと、実ははっきりしません。

年齢を重ねれば誰でも変化に対応しづらくなり、価値観が固まりやすくなるものです。つまり「老害っぽさ」は加齢に伴って出てくる性質であり、必ずしも団塊世代に限らないのです。

ただし団塊は人数が圧倒的に多く社会での影響力も大きかった分、目立ちやすいというだけ。

「あの世代が特にひどい」というより、「数が多くて声が大きい」ことが目につきやすい原因になっているとも言えるでしょう。

団塊の世代はいついなくなるのか?:2025年問題とその先

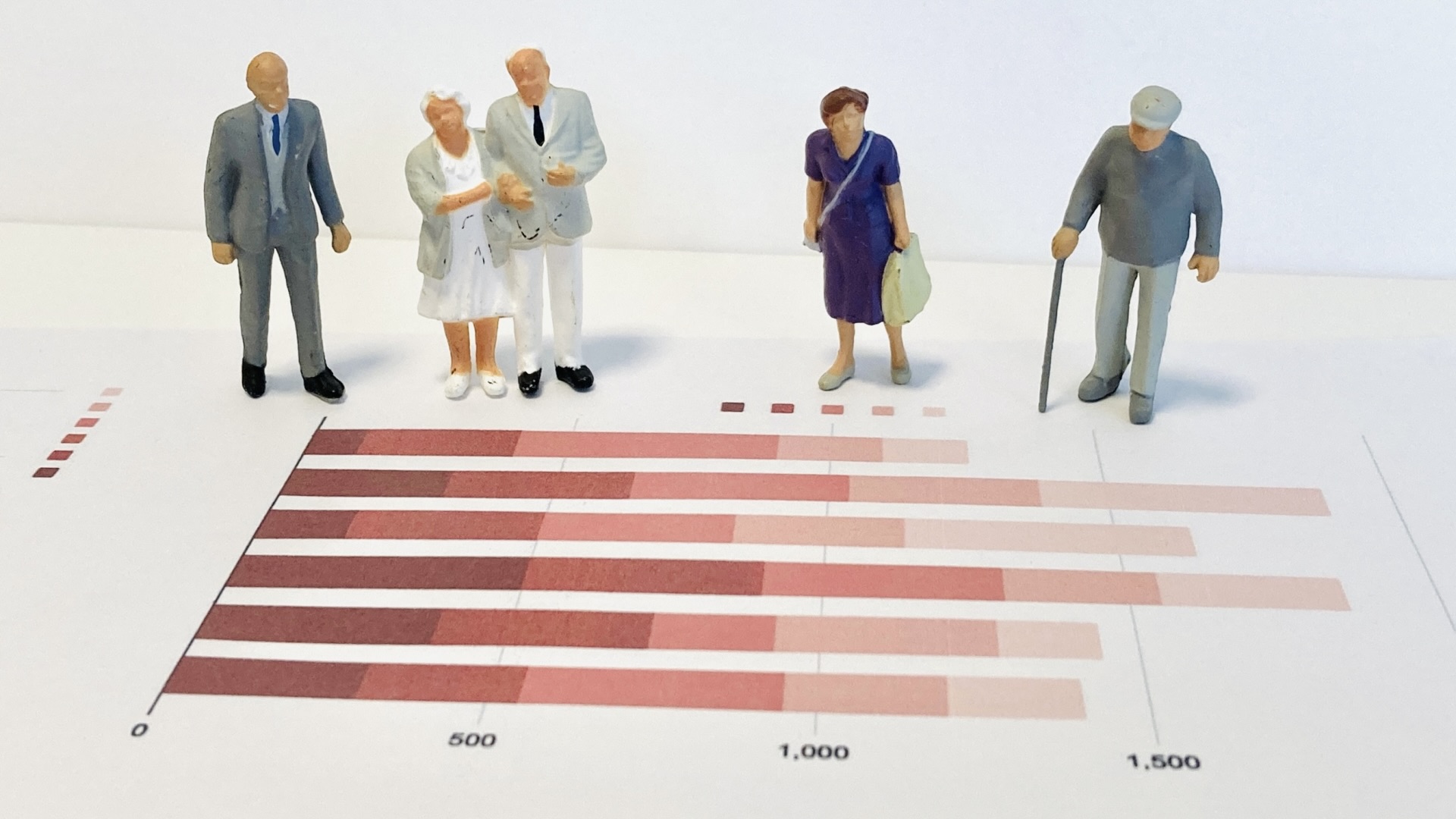

75歳で一斉に後期高齢者へ突入

2025年には団塊の世代のすべてが75歳以上となり、一斉に「後期高齢者」に突入します。

これがいわゆる「2025年問題」と呼ばれるもので、医療・介護・年金などの社会保障制度へのインパクトは非常に大きいとされています。

これまで支える側だった人々が、今度は支えられる立場にまわる。その人口が約800万人規模ということを考えると、社会の構造そのものを再設計せざるを得ない現実があります。

この節目は単に年齢の話だけでなく、日本全体の「転換点」としても象徴的です。

統計で見る「団塊の終焉」予測

団塊の世代が完全に姿を消す時期を「物理的終焉」として捉えるなら、平均寿命がひとつの目安になります。現在の日本の平均寿命は男性で81歳、女性で87歳前後。

1947年生まれの人たちは、早ければ2030年代前半には平均寿命に達します。とはいえ、医療の進歩により寿命は延びており、90歳以上まで元気な人も多いのが現実。

数としてのピークはすでに過ぎつつあるものの、団塊世代が社会に残る存在感は、あと10〜15年は続くと見ておいた方がよさそうです。

「団塊マインド」は静かに消えていく

団塊の世代が「物理的にいなくなる」時期と、「団塊的な価値観が消える」タイミングは必ずしも一致しません。

むしろ「団塊マインド」と呼ばれるような昭和的価値観は、家庭・政治・メディアなどの場に残存し、しばらくは影響を及ぼし続けます。

ただ、その価値観を強く引き継ぐ若い世代はほとんどおらず、次第に再生産されなくなってきているのも事実。

今の若者にとって「空気が読める」ことや「多様性を尊重すること」が当たり前になっている時点で、団塊的な価値観はすでに「絶滅危惧」に入っていると言えるでしょう。

団塊とどう向き合う?消耗しない3つの視点

適切な距離感で関わるコツ

団塊世代と接するとき、つい「考えを変えてもらおう」「理解してもらおう」としてしまいがちです。でもそれは、想像以上に消耗します。

価値観の深いところにあるものは短期間で変わることはほとんどありません。だからこそ「この人はこういう考えの人なんだな」と割り切り、壊れない距離感を意識するのが最も現実的です。

職場や家族など、完全に離れることができない関係でも自分の内側にまで踏み込ませない工夫をするだけで、ずいぶんと心が軽くなります。

人格ではなく「時代」と捉える視点

団塊世代の言動にイラッとすることがあっても、それを個人の性格の問題だと捉えてしまうと、怒りが増幅されやすくなります。

そこで有効なのが、「これはこの人の人格ではなく、“あの時代”の産物なんだ」と一歩引いて見る視点です。例えば、根拠のない自信や威圧的な物言いも、当時の社会では「正しい」とされていたやり方。

そう思うことで少しだけ怒りを和らげる余地が生まれるかもしれません。歴史の一部として見れば、団塊世代の言動も別の意味で興味深く思えるはずです。

価値観と加齢を切り分けて考える

団塊世代のふるまいを「老害」として一括りにしてしまうと、本質を見誤ることがあります。加齢による耳の遠さや理解の遅さと、価値観の押しつけや上から目線の態度は、別の問題です。

この2つを切り分けて考えることで、建設的な対話の道も見えてきます。また自分自身が年齢を重ねていく中で、「次の世代にどう受け止められるか」という視点を持つことにもつながります。

団塊的な価値観を理解しつつ巻き込まれずに立ち位置を取る。その意識が関わり方のヒントになるかもしれません。

まとめ

団塊の世代について語るとき、どうしても感情的な言葉や断定的な評価が飛び交いがちです。でも本当に大事なのは「なぜそうなったのか」を知ること。

時代の背景、教育、社会構造の中で育まれた価値観を理解すれば、見えてくる風景は少し変わってくるかもしれません。

もちろん、それで全てを許せるわけではありませんし、嫌な思いをした経験が消えるわけでもありません。

ただ「変わらないものに怒りをぶつけ続けるより、自分がどう関わるかを選ぶこと」が、疲れないためのひとつの術なのだと思います。

団塊世代という大きな「かたまり」が社会から徐々に姿を消していく今、私たちに問われているのは、過去をどう乗り越え、未来に何を引き継ぐか。

その視点こそが次の時代を生きるうえでのヒントになるはずです。

編集後記

この記事を書いた背景には、私自身の個人的な体験があります。私の父は1947年生まれ、まさに「団塊の世代」ど真ん中。酔うと「俺は団塊の世代なんだ」と語り出すのが子どもの頃から本当に鬱陶しくて、「それって誇ることなの?」とずっと疑問に感じていました。

父は歳を重ねた今も人の話を聞かず、自分本位な発言で家族を振り回すこともしばしば。妹が父の近くに住んでいることもあって、私のところには日々の愚痴がLINEで飛んでくるような日常です。

ただ団塊世代を「老害」と一括りにしてしまうのは違う、とも思います。

彼らの言動が世代特有のものなのか、加齢に伴うものなのか、その境界をはっきりさせておくことは、自分たちの未来を考える上でも大切です。

私はドラゴンボール世代ですが、いずれは「年長者」として次の世代に見られる側になる。そのときにどう在るべきか。そのヒントを探るためにも、この記事を書きました。

きっとこの記事を読んでくださっている方の多くも「団塊世代を理解したい」という前向きな気持ちでたどり着いてくれたのだと思います。

その気持ちに応えるために少しでも冷静に、そして丁寧に、団塊世代という存在を見つめ直す記事にしたつもりです。

コメント